Особенности и основные характеристики одежды крестьян Южного Алтая

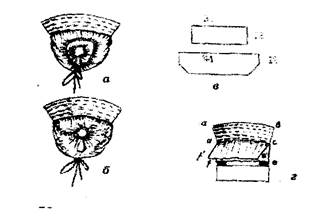

Рис. 24. Кички: а, 6 - вид спереди и сзади кички из красного ситца в - крой; г - соединение деталей кроя

Больший по размерам отрезок складывали вдвое, после чего в него вставляли кудельку из льна, шерсти или вымазанную в тесте бумагу (рис. 24, г). Затем вкладыш вместе с полотном простегивали 4-5-ю рядами параллельных строчек. Хотя полученный, таким образом, гребень мало походил на рога, такие кички называли в народе "рогатыми" и "с двумя рогами". Непростеганные части соединялись со второй, меньшей по размеру, деталью, которая прикрывала затылок. После этого края первой и второй деталей, расположенные на макушке, подгибали и вставляли гашник, который регулировал размеры шапочки в зависимости от прически. По очелью кичку обшивали полоской кумача около 0,5 см шириной, куда продергивали гашник. Таким образом, от рассмотренных выше сашмур кички отличались не только высотой твердого валика, но и покроем. В этом отношении кички оказались ближе к шлыкообразным сашмурам, от которых они, по сути дела, отличались лишь наличием высокого стеганого валика на темени.

Как уже отмечалось, кички являлись характерной принадлежностью костюмов "полячек", почему их и называли "польскими кичками". Однако бытование таких уборов отмечено нами и у старожильческого населения сел соседних Бухтарминской и Ануйской волостей. В конце XIX - начале XX вв. кички, по сообщениям информаторов, как правило, не носили повседневно, а надевали но праздникам, при посещении свадьбы, а также на покос. Их использовали при окручивании невест.

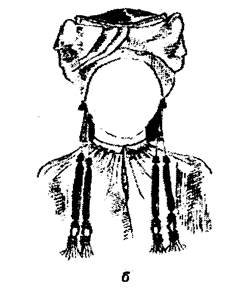

В кичкообразных уборах "полячек" особого мастерства требовало повивание головы большими шалями, которые складывали лентами способом, уже описанным выше. Варианты повивания были очень разнообразны (с "рогами", с "бантом" и другие), а сами уборы напоминали чалмы. Во всех случаях повязывание головы сводилось к тому, что концы шалей с очелья перебрасывали на спину, а затем, перекрутив их обратно на темя.

Именно уложенные различным способом концы шалей и придавали специфику всей чалмообразной повязке (с одной или двумя перекрутками и узлами, затянутыми посвободнее или потуже и т.д.). Недавно вышедшие замуж женщины ("молодухи") обильно украшали свои "чалмы" цветами, брошками и другими декоративными деталями. У пожилых - головы убирались проще: скрученную жгутом шаль переводили с очелья на спину, где ее свободные концы завязывали просто узлом. Описанные шали являлись, по-видимому, более поздними заместителями кусков льняной ткани, так как еще во второй половине XIX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский наблюдал у "полячек" уборы, состоявшие из "низких кокошников, грациозно обернутых легкой белой повязкой.

Упомянем и еще об одной, характерной только для "полячек", детали убора - привесках (рис. 25).

Рис. 25. Головной убор полячки

Привески имели вид шнуров с петельками вверху, которыми они пристегивались к подзатыльнику. К шнуркам прикреплялись узорные низки из разноцветного бисера, внизу и вверху от которых нанизывались помпончики из гаруса разных цветов; заканчивались привески бисерными кистями.

В горнозаводской волости нами отмечен как старинный женский праздничный убор типа наколка (5 комплекс) - бэргалка, одноименный, по-видимому, основным его носителям ("бэ/е/ргалами" в Алтайском округе называли заводских рабочих из-за их ведомства Бергколлегии). Бэргалками окручивали молодух в состоятельных сибирских семьях (чалдонских). Несмотря на необычное название, сам убор представлял собой простой мягкий чепец. Состоятельность владелицы проявлялась в богатстве нашиваемых на него украшений - разнообразных кружев и украшений бантами. Под влиянием сузунских рабочих и их потомков бэргал-ки проникли и к приписным крестьянам соседней Малышевской волости. Заметим, однако, что старообрядцы края этот убор не носили, отдавая предпочтение собственным сагдмурам.

Информация по теме:

Место реабилитационной педагогики среди наук антропологического цикла

Выдвижение проблемы человека в качестве общей для всей современной науки является ключевым для ее развития на современной этапе. Тем не менее, к антропологическому циклу в науковедении относятся науки, исследующие собственно человека в самых различных аспектах, хотя одни воспринимаются в этом цикле ...

Образовательный стандарт начального общего образования по окружающему миру

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: – развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать объект окружающего мира, рассужда ...

Характеристика основных умений в науке

Различают общеучебные умения, необходимые на занятиях почти по всем предметам (чтение, письмо, речь, счёт, организация учебной работы и т. д.) и специальные умения, связанные со спецификой познавательной деятельности при изучении конкретной дисциплины. В свою очередь, эти специальные умения можно р ...

Навигация

- Главная

- Методы обучения

- Семейное воспитание

- Роль игры в воспитании

- Знания, навыки и умения в процессе обучения

- Влияние среды на развитие личности ребёнка

- Нравственное воспитание в современном мире

- Педагогика