Особенности и основные характеристики одежды крестьян Южного Алтая

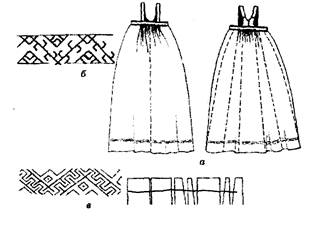

Рис. 13. Сарафан из цветастого ситца: а – контурный чертеж; б – вышивка спереди; в – вышивка сзади

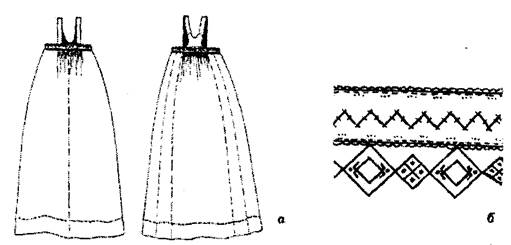

Рис. 14. Сарафан из цветастого ситца: а – контурный чертеж; б – вышивка на спине

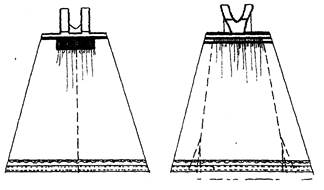

Рис. 15. Сатиновый сарафан красного цвета

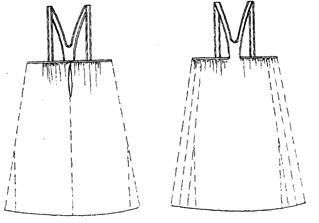

Рис. 16. Дубас из коричневого сатина

Дубасы (сарафаны) расширяли как кошеными полотнами, так и малыми клиньями, получавшимися срезанием уголков у основных полотен переда и спинки. Косины пришивали последовательно, друг за другом, по две с каждой стороны, соединяя с передними полотнами прямыми, а с задними - косыми срезами. В рассматриваемых сарафанах такие детали как спинка и лямки выкраивались заодно с задним полотном, что можно считать дериватом одежды туникообразного покроя.

Сарафаны прямого покроя (круглые). Г.С. Маслова считает генетически не связанными ни с глухими, ни с косоклинными. По мнению исследователей, их покрой сопоставим с западнославянскими рубахами на бретелях, а также с юбками па лямках, известными на севере Европы как древняя одежда.

Сарафаны на узких лямках, сшитые из 4 - 8 целых полотнищ, с начала XX в. были известны в Южном Алтае почти повсеместно. Появление здесь сарафанов прямого покроя связывается информаторами с приездом российских переселенок, которые и завезли такие "моды". Лишь в отдаленных районах население, преимущественно старообрядцы, еще и в 30-х гг. XX в. не воспринимали их.

Круглые сарафаны шили из российских тканей - "парицкий ситец", мебельный ситец и т.д. Лямки-проймы и спинка обычно выкраивались отдельно, причем, последняя могла представлять собой две перекрашенные бретели. В поздних по времени изготовления сарафанах проймы выполняли и совсем просто - в виде лямок через плечи, которые не соединялись и не пересекались па спине. Такие лямки могли украшаться небольшими оборками. На груди сарафаны собирались в густые сборки, которые удерживались неширокими или, в некоторых "поляцких" селах, до 10 см шириной, пояском (перелинкой, ремнем). Украшали круглые сарафаны несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветные нашивки из ситца и сатина. Современные сарафаны шьют без особых отделок.

Вместе с тем, в 20 - 30-х гг. XX в., когда у населения ощущалась острая нехватка тканей, появились сарафаны оригинальной конструкции: на перед отрезали одно-два прямых, я на спинку четыре раскошенных полотна ткани, полученных разрезанием по диагонали 2-х целых. Кошеные полотна сходились на спине косыми срезами, из-за чего в народе такие сарафаны часто называли "косоклинными", хотя, конечно, никакой родственной связи с такими сарафанами они не имели. Эти сарафаны, как и прямые, изготовляли в основном из дешевых хлопчатобумажных тканей российского производства (сатин, ситец). Покрой деталей (лямки, спинка, ремень и другие), основные отделки (накладные уборки из разноцветных ситцев) были также очень схожи с таковыми в прямых сарафанах. Однако, даже и в таких, позднего происхождения, вариантах можно было встретить элементы, бытовавшие в более старых для региона, косоклинных сарафанах: вышивку по груди "по счету боров", обшивку лямок и спинок косичками-плетешками и т.д.

Информация по теме:

Система уроков по изучению рассказа Л.Н. Толстого "Кавказский

пленник"

Часть 1. Знакомство с героями Эпизод 1. Письмо от матери. Социальное положение героев, отношение Жилина к матери. Эпизод 2. Отпуск. Щедрость Жилина, его отношения с товарищами. Эпизод 3. В дороге. Решение Жилина ехать одному. Появление второго героя, его портрет. Эпизод 4. Встреча с татарами. Как в ...

Основные задачи и принципы

нравственного воспитания в детском саду

Основные задачи нравственного воспитания дошкольников включают развитие у детей нравствeнных чувств, полoжительных навыков и манер поведения, моральных взглядов и мотивов поведения. В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает формиpoвание нравственных чувств. Чувство - оcoбая фop ...

Математическая статистика

Оценка показателей уровня физической подготовленности школьников 14-16 лет проходили через каждые 2 месяца (сентябрь - май), а физического развития два раза в год. Затем подсчитывался показатель прироста по отношению к предыдущему контрольному испытанию и в целом за весь учебный год. Статистическая ...

Навигация

- Главная

- Методы обучения

- Семейное воспитание

- Роль игры в воспитании

- Знания, навыки и умения в процессе обучения

- Влияние среды на развитие личности ребёнка

- Нравственное воспитание в современном мире

- Педагогика