Методика работы по формированию у детей с задержкой психического развития пространственно-временных представлений и их реализации в лексико-грамматических средствах языка

В процессе работы по установлению последовательности происходящих событий, изображенных в сериях сюжетных картинок, можно предложить детям самостоятельно продолжить или начать историю. Детям предлагаются картинки, изображающие режимные моменты, требуется рассказать, что было раньше, что будет потом.

6 этап. Дальнейшее совершенствование понимания и употребления, сложных логико-грамматических конструкций, выражающих временные отношения.

Цель: закрепление понимания и выражения средствами языка различных временных категорий и их последовательностей.

Задачи:

- совершенствовать у детей понимание предлогов и наречий, выражающих временные отношения, а также глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени;

- развивать навыки самостоятельного использования в устной речи слов и сложных конструкций, отражающих временные отношения.

Работа начинается с введения в речь детей предлогов и наречий, выражающих временные отношения, а также глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени. Сначала у ребенка формируется понимание, а затем самостоятельное употребление различных временных речевых конструкций.

Игры и упражнения.

1. На столе пары картинок. Педагог проговаривает предложение, ребенок раскладывает пару картинок в правильной последовательности:

- После зимы приходит весна.

- За летом следует осень.

- Перед зимой идет осень.

- До осени было лето.

- После того как прошла весна, наступило лето.

- После завтрака мы идем на занятие.

- Дети сели обедать после того, как помыли руки.

- Вова пошел в кино после того, как прочитал книгу.

- После того, как прошел дождь, дети пошли в лес.

2. По предыдущим парам картинок дошкольники должны самостоятельно составить предложения, в которых два действия совершаются последовательно одно за другим.

Временные представления развивались на занятиях по развитию речи с использованием картинного материала, во время прогулок, наблюдая живую природу.

После проведения формирующего эксперимента, который длился 3 месяца, было проведено контрольное изучение, в задачу которого входило проанализировать динамику формирования пространственно-временных представлений в экспериментальной и контрольной группах детей с ЗПР и выяснить эффективность разработанной коррекционно-логопедической программы.

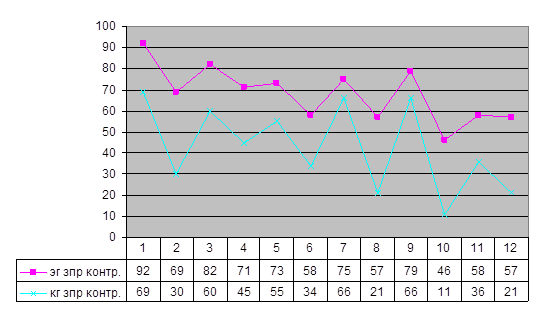

Рис. 15. Соотношение результатов выполнения заданий методики детьми с ЗПР, экспериментальной и контрольной групп на этапе контрольного эксперимента (в %).

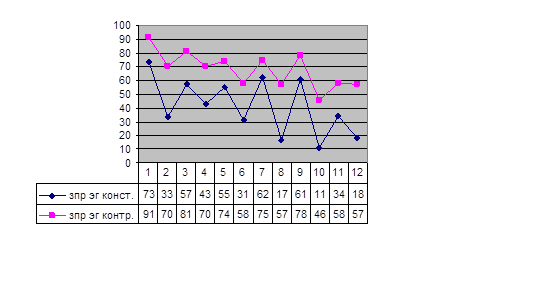

Параметры исследования в этом и в следующем графике:

1.Ориентировка в «схеме собственного тела».

2.Ориентировка в «схеме тела» человека стоящего напротив.

3. Понимание предлогов.

4. Употребление предлогов

5. Ориентировка на листе бумаги.

6. Ориентировка на листе бумаги, перевернутом на 180*.

7. Представления о частях суток.

8. Представления «вчера», «сегодня», «завтра».

9. Представления о временах года.

10. Представления о месяцах.

11. Представления о днях недели.

12. Понимание обратимых активных и пассивных конструкций.

Рис.16. Среднегрупповые показатели (в баллах) выполнения заданий методики, в ходе констатирующего и контрольного исследования экспериментальной группы детей с ЗПР.

Информация по теме:

Задача учителя – донести до сознания ребенка народную мудрость

1. Сказка для ребенка имеет большое воспитательное и познавательное значение. Это любимый жанр многих детей. И не случайно в программу начальной школы включены различные сказки. Так в первом классе учащиеся знакомятся со сказками о животных, читают бытовые и волшебные сказки («Лиса и тетерев»; «Два ...

Анализ развития идеи народной педагогики в истории

Казахстана

Народная педагогика Казахстана представляла собой синтез педагогической мысли, опыта и традиции разных этнических компонентов, из которых формировались народы этого региона. Народные педагоги располагали многочисленными средствами, методами и приемами воспитания, подготовки подрастающего поколения ...

Методы и формы обучения в биологии

Повышение эффективности процесса обучения во многом зависит от использования в учебном процессе методов обучения, развивающих познавательную активность учащихся, интенсифицирующих процесс обучения. В практике обучения биологии получили распространение следующие методы: лекция, рассказ, беседа, рабо ...

Навигация

- Главная

- Методы обучения

- Семейное воспитание

- Роль игры в воспитании

- Знания, навыки и умения в процессе обучения

- Влияние среды на развитие личности ребёнка

- Нравственное воспитание в современном мире

- Педагогика