Особенности и основные характеристики одежды крестьян Южного Алтая

Горизонтальные членения (швы) в мужских рубахах в области грудного пояса появились в 80 - 90-х гг. XX в„ а в области плечевого - несколько позднее, в 20 - 30-х гг. XX в., т.е. синхронно распространению их в женском костюме.

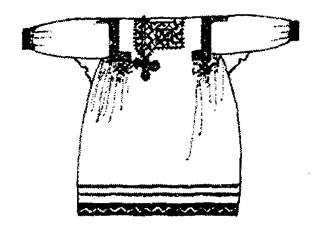

Рубахи на кокетке. Появление в мужской праздничной одежде рубах с подрезанным по груди, на 10 - 12 см с каждой стороны, станом было связано с использованием широких покупных материалов (рис. 37).

Рис. 37 Мужская рубаха из кумача

Надрезы присобирались по бокам в мелкие складки, по которым нередко выполнялась вышивка. Такие рубахи имели "бочкообразный" силуэт как и старинные холщевые, отличие от которых, однако, заключалось в том, что как указывалось, присобирались не боковые полотна, а подрезанные в этом же стане. В отделке рассматриваемые рубахи имели много общего с туникообразными. Бытование рубах с неполностью отрезной кокеткой у старожилов ряда мест южных районов Алтая облегчило восприятие ими позднейших рубах на кокетке (с перелинкой). Это дало основание условно считать их переходным типом.

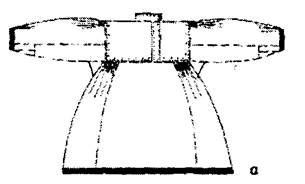

Рубахи с перелинкой распространились под городским влиянием. Бытование в недавнем прошлом таких рубах в качестве праздничной одежды хорошо прослеживается у старожильческого населения Центрального, Юго-Восточного и Южного Алтая (рис. 38).

Рис. 38. Мужская кашемировая рубаха

Естественно, что распространение покупных тканей, появление новых покроев одежды повлекли за собой и изменения в характере и местах расположения украшений: стали популярными горизонтальные вышивки по груди вдоль швов кокеток (рис. 38). Использовались и аппликации из разноцветных тканей (бархата, сатина). Наряду с указанными изменениями, в описываемых рубахах сохранились характерные особенности локальных вариантов туникообразной одежды. В оухтарминских рубахах на кокетке встречаются такие, ранее указывавшиеся, традиционные детали, как квадратная вышивка у ворота, горизонтальный вырез горловины с правым разрезом. Примером "долгожительства" традиционного кроя является и сохранение кулевидных рукавов в "поляцких" рубахах на кокетке.

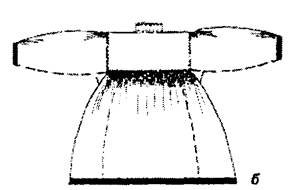

Рубахи с плечевыми швами. Несмотря на то, что вырезанные в области плечевого пояса рубахи носили еще с традиционными видами одежды (общерусскими кошеными штанами и т.д.), их покрой был заимствован из города. Как и в женской одежде, среди мужских рубах выделялись такие переходные типы, в которых ткань на плечах, не разрезаясь, собиралась в швы-вытачки. Для мужских рубах с плечевыми швами (со швами-вытачками) были характерны вырезные проймы, окаты рукавов, горловина. Воротник-стойка, планка18 разреза ворота украшались вышивками по орнаменту, цветовым сочетанием подобным таковым в туникообразных рубахах. В первой четверти XX в. рассматриваемые рубахи были известны на Алтае повсеместно, но наиболее широко распространились в северных районах. Современные рубахи пожилых мужчин во многих своих чертах напоминают традиционную одежду. Консервации старых форм способствуют женщины, которые шьют своим мужьям косоворотки, перешивая на такой манер фабричные рубашки.

К одежде для нижней части тела, так называемой набедренной, или поясной, у русских крестьян-старожилов Алтайского округа относились различные штаны, известные под названиями штаны, порты, гачи, ч/а/ембары, шаровары.

Информация по теме:

Задачи со сказочными персонажами в 1 классе

Задачи на нахождение суммы №1. Золушка вымыла 6 тарелок утром, а в обед – 7 тарелок. Сколько всего тарелок вымыла Золушка? Решение Утром – 6 (первое слагаемое) В обед – 7 (второе слагаемое) Всего - ? (сумма слагаемых) 6 + 7 = 13 Ответ: Всего Золушка вымыла 13 тарелок №2. Карлсон съел 7 банок варень ...

Сущность проблемного обучения

Сегодня наиболее перспективным и соответствующим социально-экономическим, а также и психологическим условиям является проблемное обучение. Его трактуют и как принцип обучения, и как новый тип учебного процесса, и как метод обучения, и как новую дидактическую систему. Под проблемным обучением обычно ...

Общие вопросы интеллектуального воспитания дошкольников

На каждом возрастном этапе ребёнок овладевает познавательными действиями определённого типа. Умственное развитие выступает как закономерный процесс, имеющий свою логику, которая, в конечном счёте, определяется более общей логикой развития личности ребёнка в целом, изменением места, занимаемого им в ...

Навигация

- Главная

- Методы обучения

- Семейное воспитание

- Роль игры в воспитании

- Знания, навыки и умения в процессе обучения

- Влияние среды на развитие личности ребёнка

- Нравственное воспитание в современном мире

- Педагогика