Анализ результатов исследования пространственных и временных представлений у детей с задержкой психического развития

1.Ориентировка в «схеме собственного тела».

2.Ориентировка в «схеме тела» человека стоящего напротив.

3. Понимание предлогов.

4. Употребление предлогов.

5. Ориентировка на листе бумаги.

6. Ориентировка на листе бумаги, перевернутом на 180*.

7. Представления о частях суток.

8. Представления «вчера», «сегодня», «завтра».

9. Представления о временах года.

10. Представления о месяцах.

11. Представления о днях недели.

12.Понимание обратимых активных и пассивных конструкций.

Анализ результатов уровня сформированности пространственно-временных представлений у дошкольников показал, что правильно ориентироваться в правом и левом у себя могут лишь 50% (IV уровень) из обеих групп дошкольников с ЗПР. Дети понимают пространственные характеристики без самостоятельного называния, уверенно оперируют понятиями «левая», «правая». Ответы точные, автоматизированные. Лишь в единичных случаях требовалась помощь взрослого. 15% (III уровень) детей с ЗПР не всегда могут правильно определить сторонность у себя, латентный период ответа у них больше, чем у детей демонстрирующих IV уровень. Дети ищут дополнительные ориентиры. Трудности возникали при самостоятельном употреблении слов, отражающих пространственные представления. У 10% детей с ЗПР (II уровень) аналогичная ситуация, но им чаще приходиться оказывать стимулирующую помощь. Не справляются с предложенными заданиями 25% (I уровень) детей с ЗПР. Самые низкие показатели у Леры М. (8% успешности) и Арсения Г. (10% успешности), они самостоятельно не выполнили ни одного задания. Дети показывали любую руку, при повторном вопросе, меняли, если экспериментатор просил подумать, меняли еще раз. Самыми сложными заданием для детей оказались восьмое: «Левую руку подними вверх, а правую вытяни в сторону» - выполняя их дети, беззвучно артикулировали, пытаясь удержать в памяти инструкцию; и двенадцатое: «Встань и повернись к окну. Скажи, в какую сторону ты повернулся?» - дети, у которых не сформированы ориентировки в собственном теле отвечали: «К окну».

Дети с нормальным психическим развитием показали высокие результаты: все 100% тестируемых на высшем IV уровне. При выполнении заданий методики дети ГСА допускали единичные ошибки, но их исправляли самостоятельно, помощь взрослого требовалась в редких случаях.

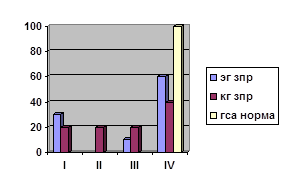

Распределение дошкольников по уровням успешности выполнения заданий первого блока методики (в %) смотри на рис. 1.

Рис. 1. Распределение дошкольников по уровням успешности выполнения 1 блока методики: «Ориентировка в «схеме собственного тела» (в %).

При обследовании умения ориентироваться в «схеме тела» человека, стоящего напротив, выяснилось, что наибольший процент детей с ЗПР (70%) не могут определять правое и левое у собеседника. 15% лишь в единичных случаях могут правильно определить правую – левую (правую) руку у экспериментатора, сидящего напротив. Их затрудняет самостоятельное употребление слов, отражающих пространственные характеристики, ответы не автоматизированные, требуется помощь взрослого. Четверо детей: Денис С., Лера М., Арсений Г., Юля К., не дали ни одного правильного ответа. У Никиты Б., Александры П., Павла П., Алексея М, по одному правильному ответу, что может быть случайным совпадением и дает основание говорить, что у этих детей не сформировано умение определять правое и левое у человека, сидящего напротив. Наиболее сложными для дошкольников с ЗПР, для всех уровней успешности, оказались последние четыре задания, в которых детям предлагалось выполнять определенные действия той же рукой, что и экспериментатор. Лишь 15% детей экспериментальной и контрольной групп продемонстрировали IV уровень успешности, они правильно определяют правую и левую стороны собеседника.

Дети группы сопоставительного анализа с нормальным психическим развитием продемонстрировали четвертый уровень. Умение ориентироваться в «схеме тела» человека сидящего, напротив, у них сформировано. Редкие ошибки, нормально развивающиеся дети, исправляли самостоятельно, лишь в единичных случаях детям требовалась помощь экспериментатора.

Информация по теме:

Условия успешного влияния дидактических игр на развитие профессионально значимых

качеств учителя технологии и предпринимательства

Образовательный процесс в вузе, представляя собой комплексную систему дидактических воздействий, направлен в рамках личностно ориентированного обучения на реализацию целей развития личности. Исходя из принципиально верного положения о формировании и развитии личности в деятельности, в том числе и и ...

Предложите способ систематизации видов педагогических целей или одну из

таксономий целей

Таксономия обозначает такую классификацию и систематизацию объекта, которая построена на основе их естественной взаимосвязи и использует для описания объектов категории, расположенные последовательно, по нарастающей сложности. В когнитивную область входят цели от запоминания и воспроизведения учебн ...

Деление художественной литературы на роды и виды

Художественная литература в зависимости от целей и способов изображения жизни делится на три главных рода: эпос, лирику, драму, а внутри рода – на виды, так называемые жанры. Эпос – род художественной литературы, цель которого – воспроизведение событий внешних по отношению к автору, объективного хо ...

Навигация

- Главная

- Методы обучения

- Семейное воспитание

- Роль игры в воспитании

- Знания, навыки и умения в процессе обучения

- Влияние среды на развитие личности ребёнка

- Нравственное воспитание в современном мире

- Педагогика